POSTではこのたび、写真家・津田直による新作写真集『LO』の刊行にあわせ、展覧会「LO – Risograph Print」を開催いたします。

©︎ Nao Tsuda

【展示概要】

Nao Tsuda / LO - Risograph Print

会場:POST

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2-10-3

会期:2026年1月16日(金) - 2026年2月15日(日)

時間:11:00-19:00

定休日:毎週月曜日

トークイベント:

1月17日(土) 15:00 - 16:30

津田直 × 中島佑介

POST主宰の中島佑介が聞き手となって、今作の撮影地ムスタンへの旅について、また写真集制作時のエピソードなどをお伺いする予定です。

14:30 受付開始

15:00 トーク開始

16:30 トーク終了

定員:25名

参加費:1,500円+税(税込1,650円)

登壇者:津田直、中島佑介

参加をご希望の際は、以下のフォームよりお申し込みください。

https://peatix.com/event/4788229/view

※要予約

オープニングレセプション:

1月17日(土) 17:00 - 18:30

※参加費無料、予約不要となりますので、この機会にぜひご参加くださいませ。

POSTでは四度目となる津田直の展覧会。2016年には、伊平屋島と伊是名島を被写体とした写真集『IHEYA・IZENA』の刊行・展示を行いました。本作は、北欧のサーメ人を写した『SAMELAND』(2014)、ミャンマー北西部のナガ族を追った『NAGA』(2015)に続くフィールドワークシリーズの一作であり、津田の実践を象徴する重要な作品となりました。

津田は世界各地を自らの足で訪れ、伝統文化や信仰に対する畏敬の念をもって土地と人を観察し、古代から続く自然と人間の関係性を写真を通して捉え直してきました。

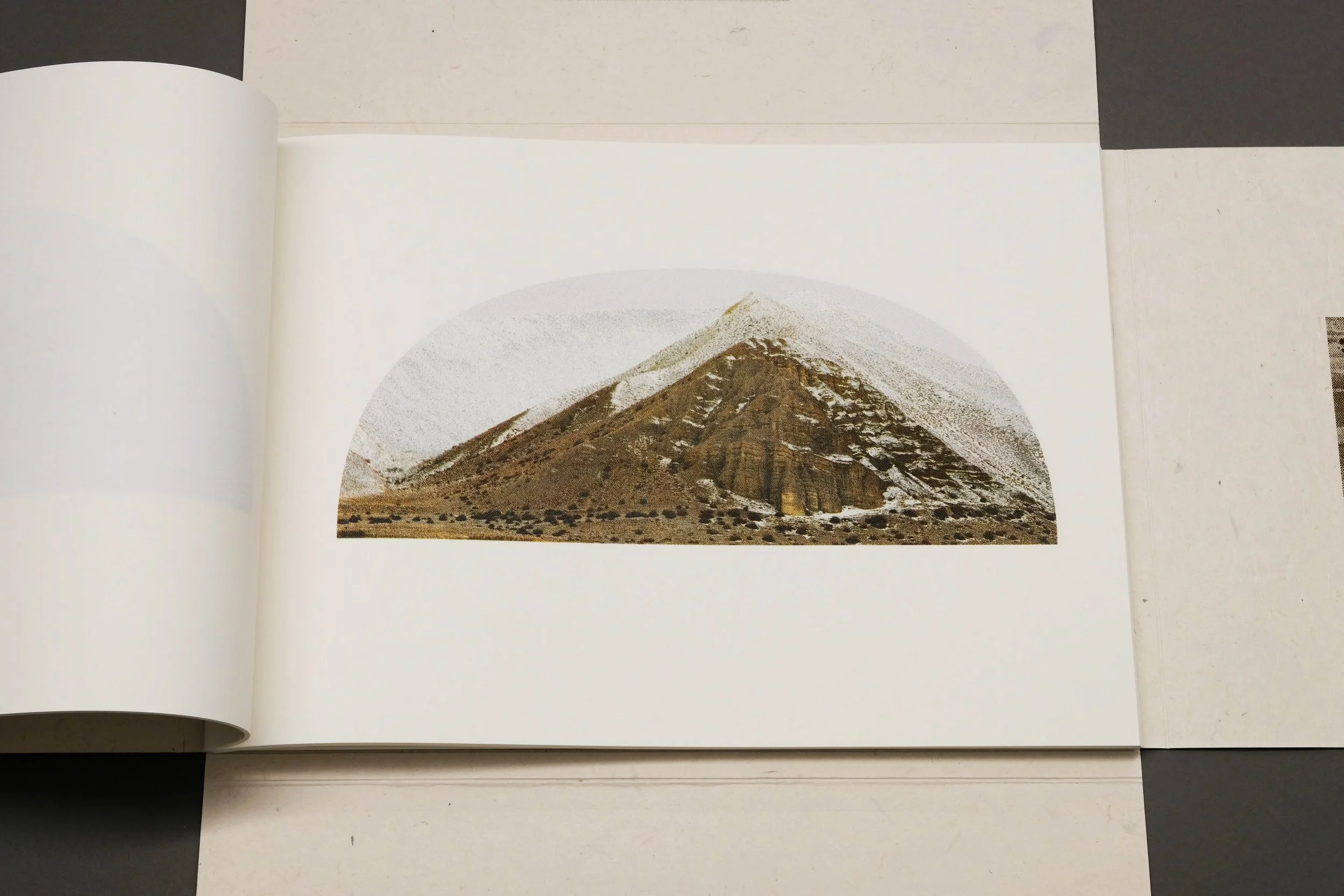

新作『LO』の舞台は、ネパール北部の山岳地帯ムスタン。チベット高原と地続きの文化を色濃く残し、1992年まで鎖国状態、2008年まで王国として存在していたこの地域は、現在も入域許可を必要とします。首都 Lo Manthang は標高3,840mに位置し、津田はこの高地で「地上を歩いていないような浮遊感」を覚えたといいます。

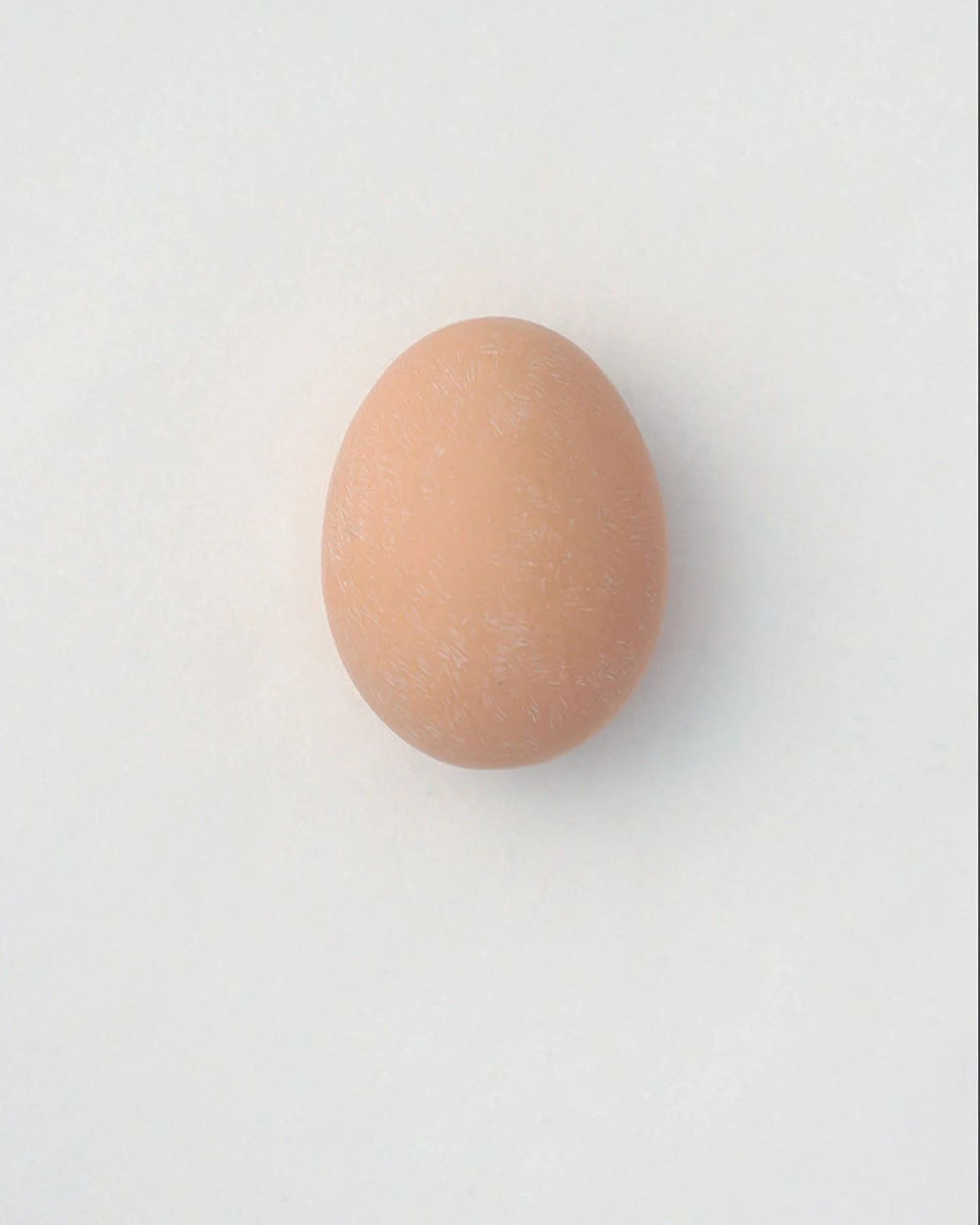

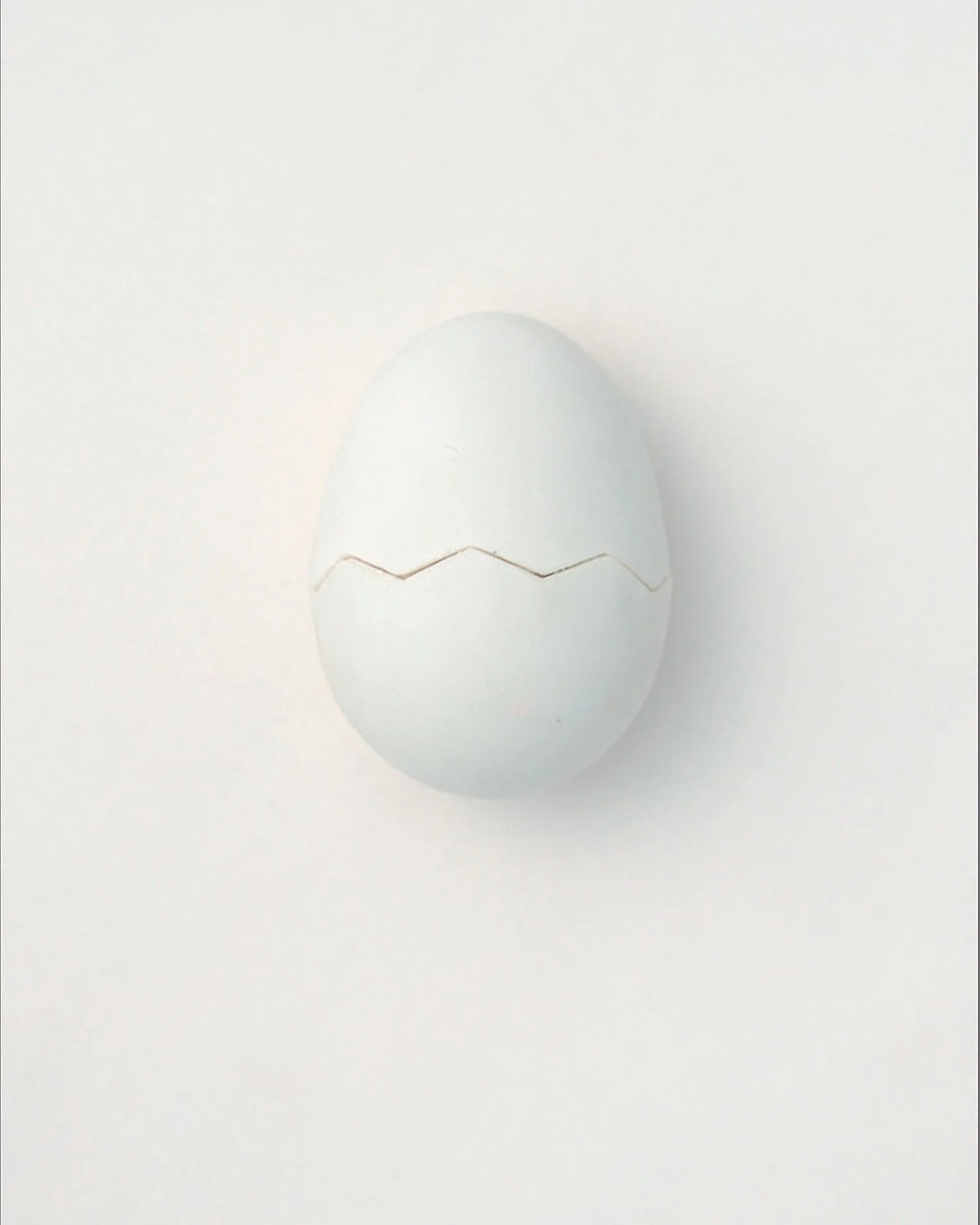

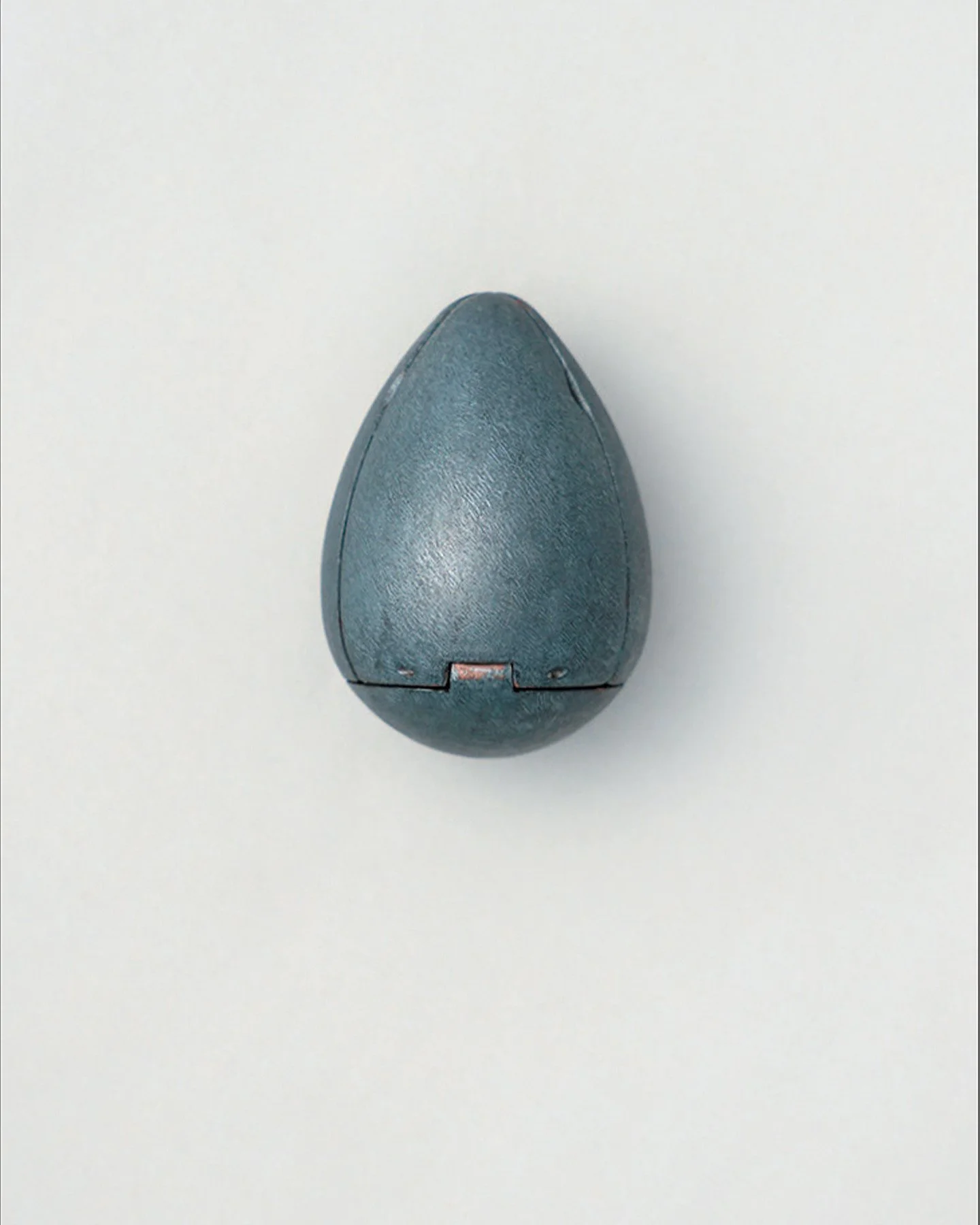

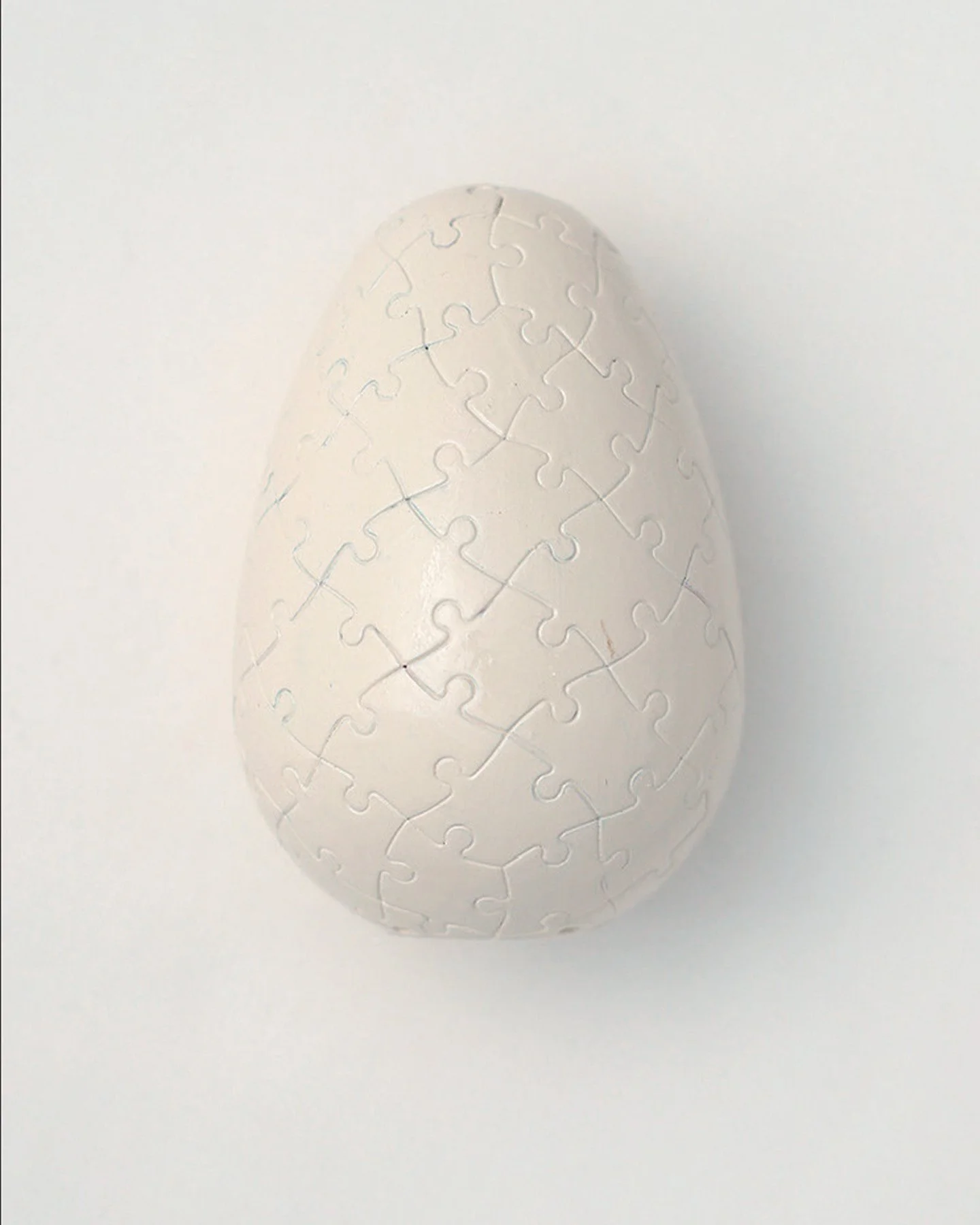

約15年前から抱いてきた仏教の原点への関心に加え、少年時代の日課であった早朝登山——自然と静かに交感する身体感覚——が、この土地での体験と重なり合いました。帰国後現像したプリントを見返すなかで、津田はムスタンで感じた身体の浮遊感を思い出します。そして「風景に四角は必要か」という問いに行き着き、宇宙船のキューポラ、逆さにしたバカラの杯のイメージと響き合う、半球型のフォーマットへと至ります。

こうして生まれた写真集『LO』。ムスタンの荘厳な風景と対峙し、自身の感覚を何度も反芻しながら結実した一冊です。タイトルには、「見る」を意味する look の語源 locian、そして撮影地 Lo Manthang の名が重ねられています。

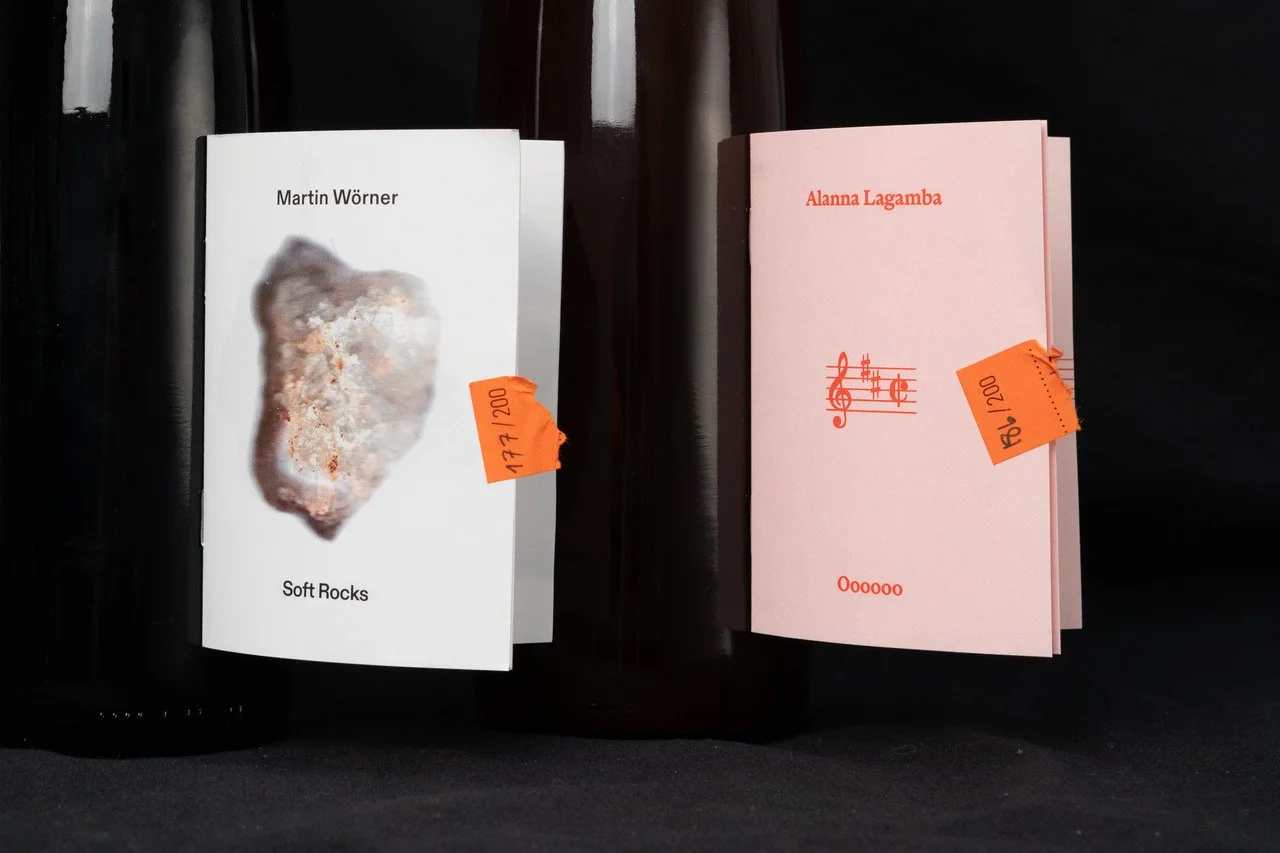

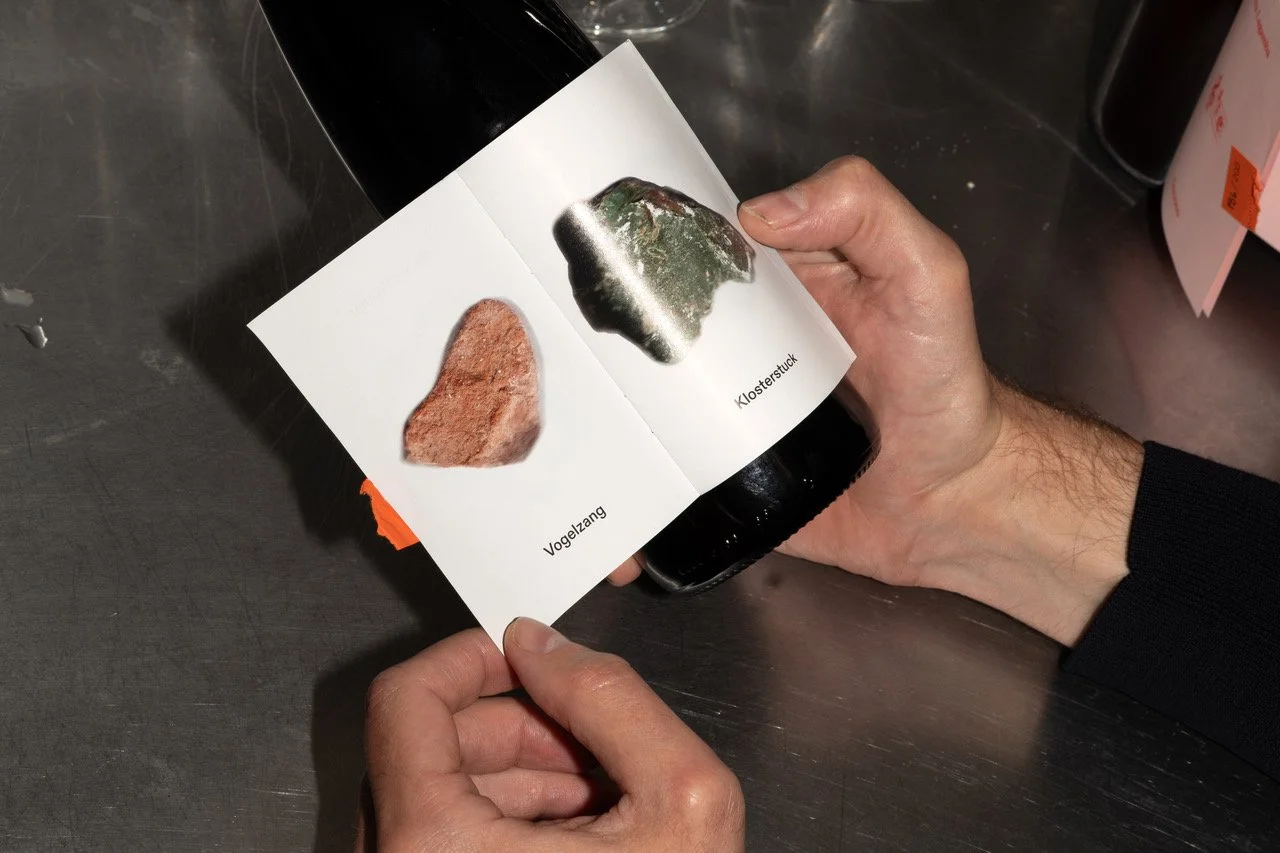

本作は、自社工房を持つ日本のインディペンデント出版社 NEUTRAL COLORS より、2025年12月に刊行されました。リソグラフ印刷によって制作された本書の制作過程で刷られた単色プリントを、本展では一点もののユニークピースとして展示・販売いたします。新作写真集とあわせて、ぜひご覧ください。

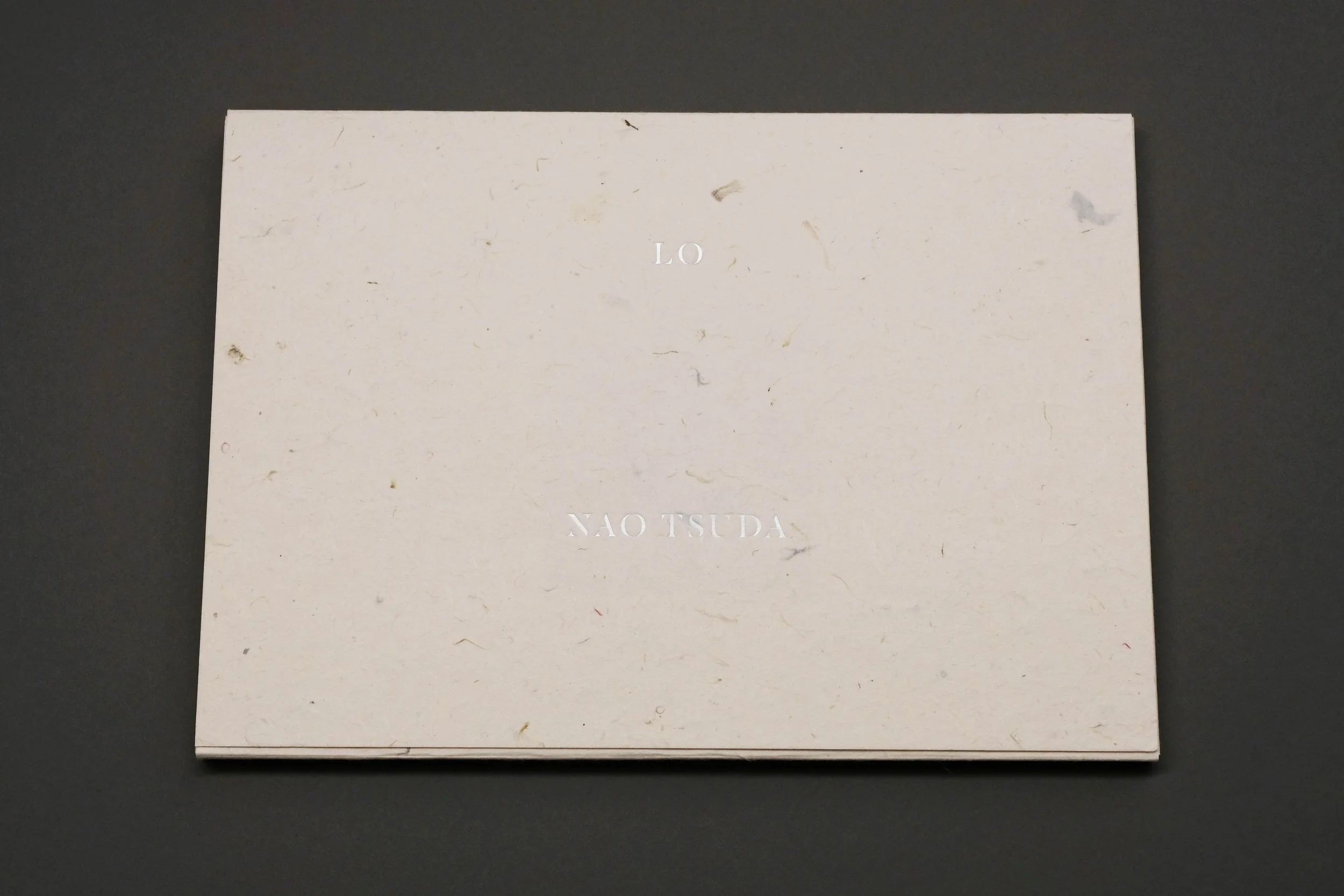

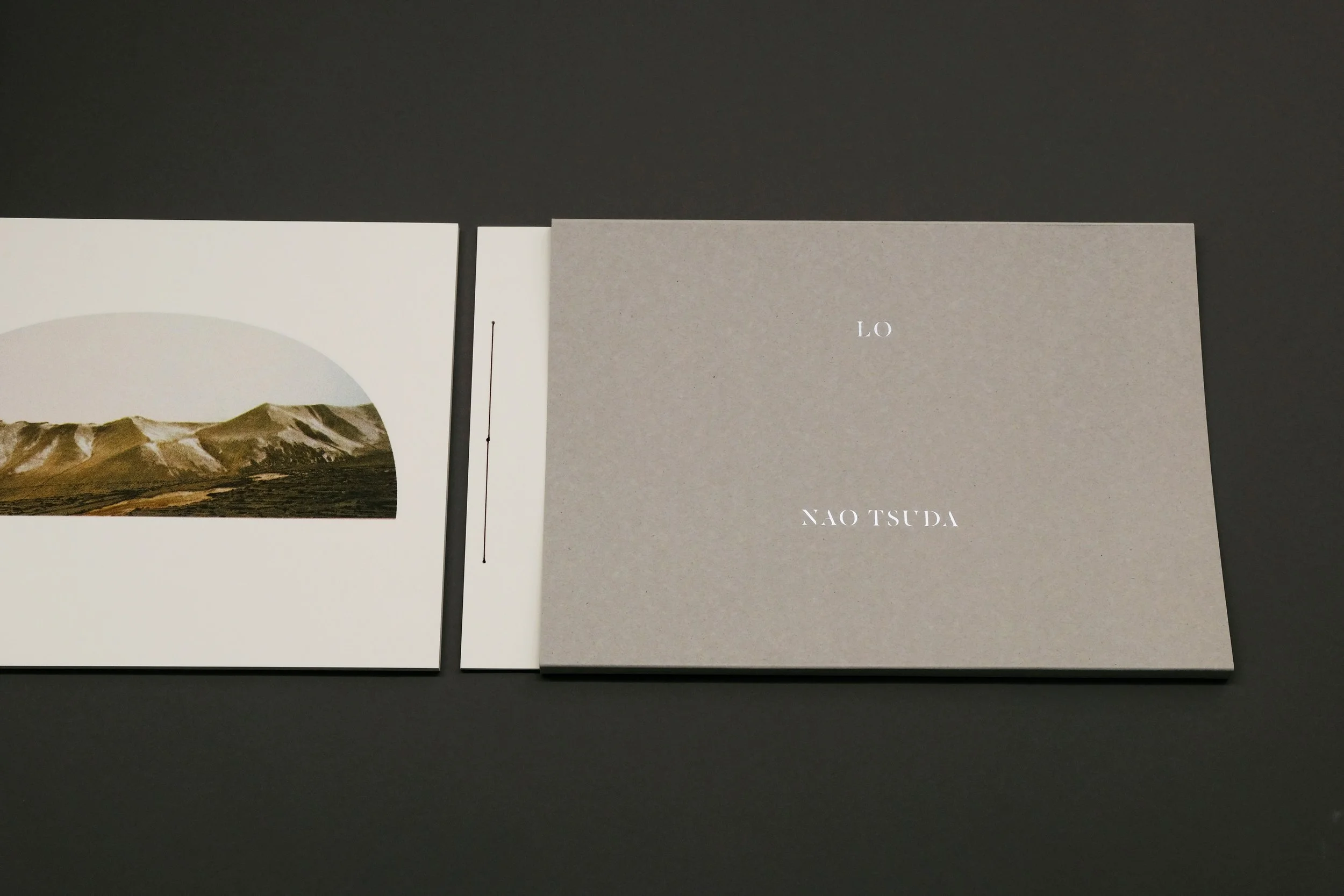

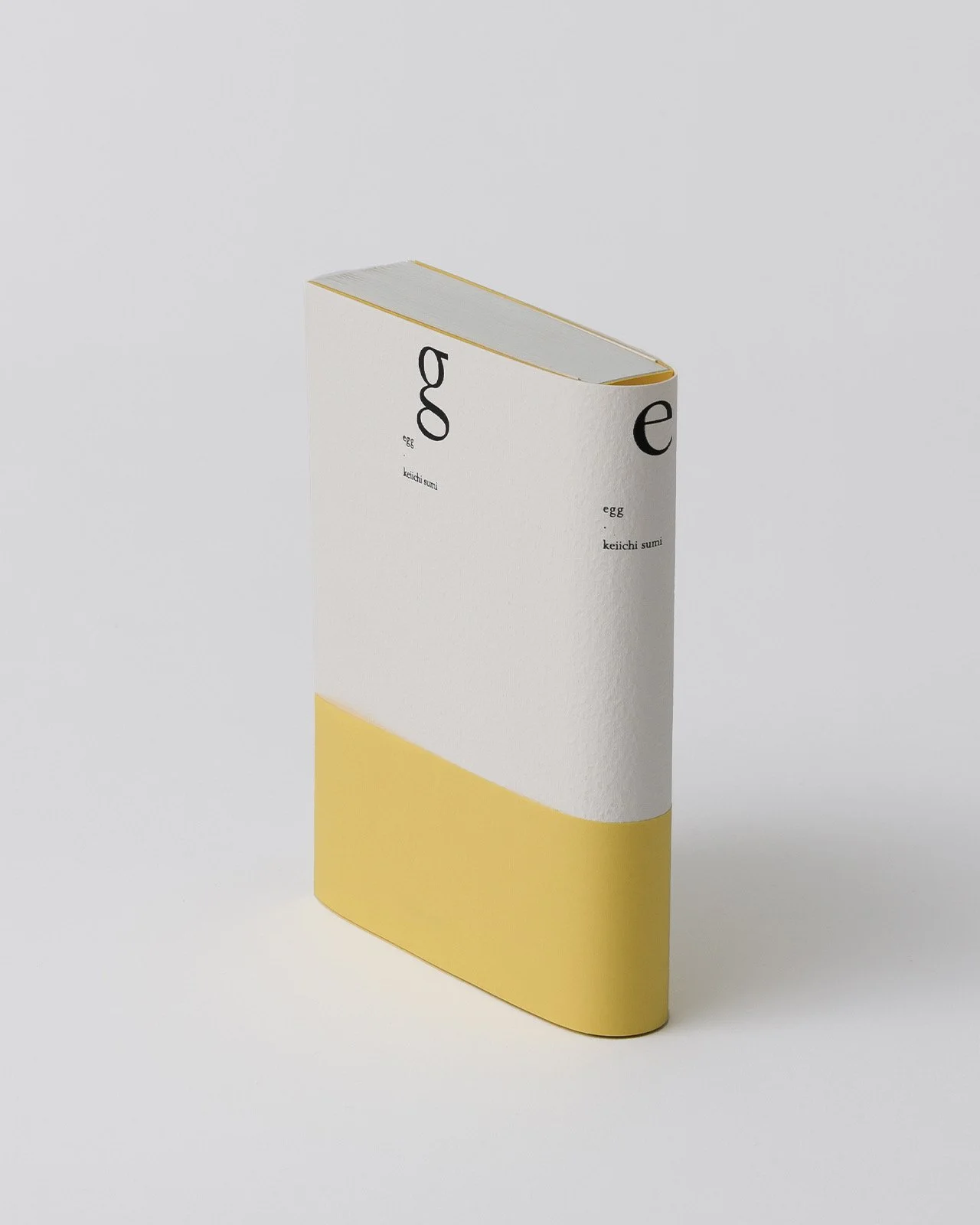

『LO』特装版

【プロフィール】

津田直(つだ・なお / Nao Tsuda)

1976年神戸生まれ。世界を旅し、ファインダーを通して古代より綿々と続く、人と自然との関わりを翻訳し続けている写真家。文化の古層が我々に示唆する世界を見出すため、見えない時間に目を向ける。2001年より多数の展覧会を中心に活動。近年出版した写真集に『Elnias Forest』、『やがて、鹿は人となる/やがて、人は鹿となる』(共にhandpicked)、音楽家・原 摩利彦氏との共作『トライノアシオト』(左右社)などがある。

『LO』通常版

【書籍概要】

デザイン:加納大輔

編集:加藤直徳

言語:日本語・英語

出版社:NEUTRAL COLORS

発行年: 2025年

・『LO』特装版

仕様:257 × 364㎜ / ソフトカバー / 本文写真66P+別冊テキスト28P 和紙製カバー カバー内側にシルクスクリーン4枚

価格:24,000円+税

ISBN:9784909932198

50冊エディション入り

・『LO』通常版

仕様:257 x 364 mm / ソフトカバー / 本文写真66P+別冊テキスト28P6P / スリーブケース入

定価:13,500円+税

ISBN: 9784909932181

150冊限定

【関連情報】

津田直 展覧会「LO−逆さまの杯と杖−」

会場:VAGUE KOBE

兵庫県神戸市中央区海岸通 9-2 4F

会期:2026年1月23日(金)〜3月9日(月)

時間:月〜金 12:00〜18:00

WEB: https://tystudio.fr/vague/

【協力】

NEUTRAL COLORS

PAPIER LABO.

Taka Ishii Gallery Photography / Film