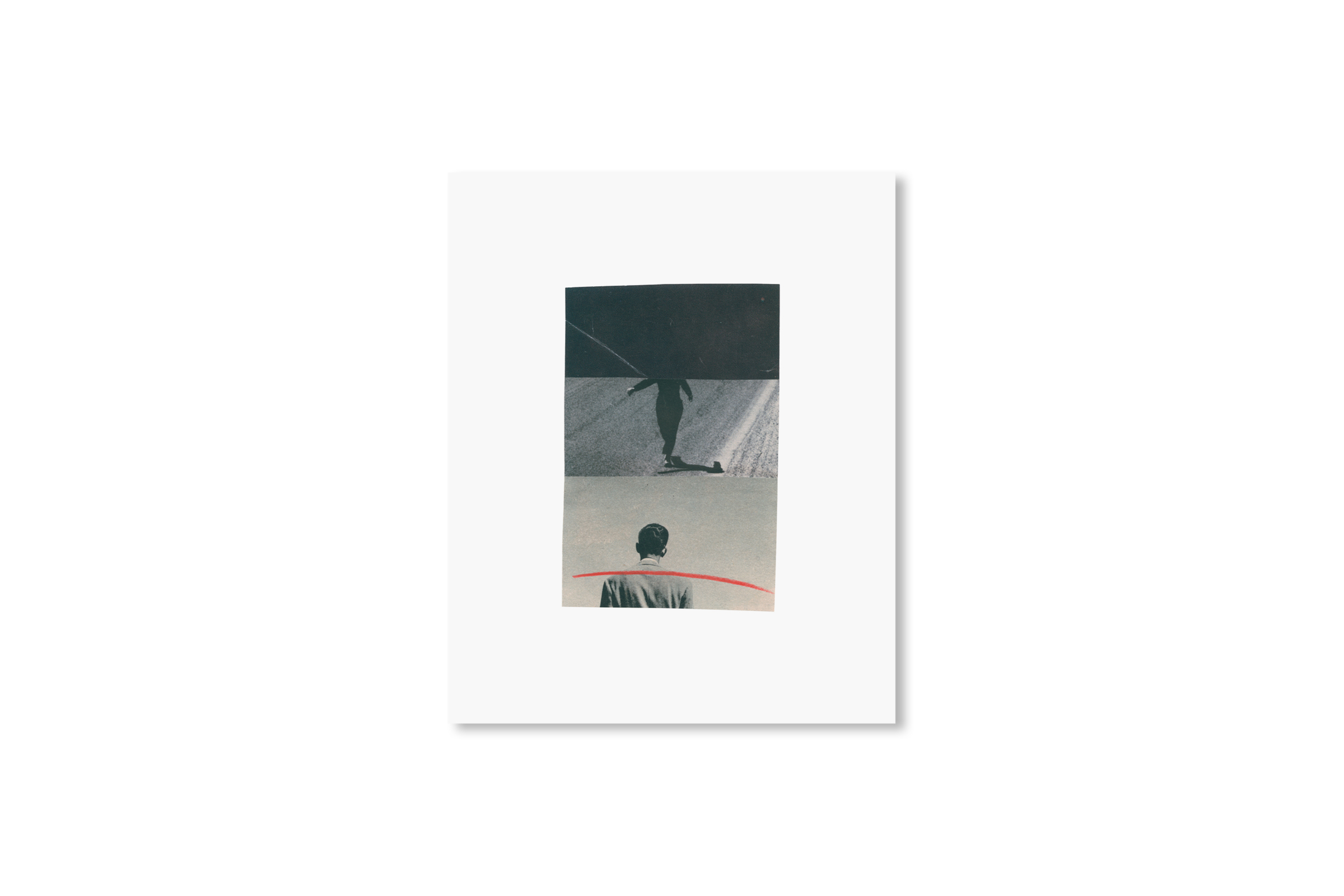

この度、POST店内・mini galleryにて、Wolfgang Tillmans(ヴォルフガング・ティルマンス)のポスターの取り扱いがスタートしました。

共同企画 : twelvebooks

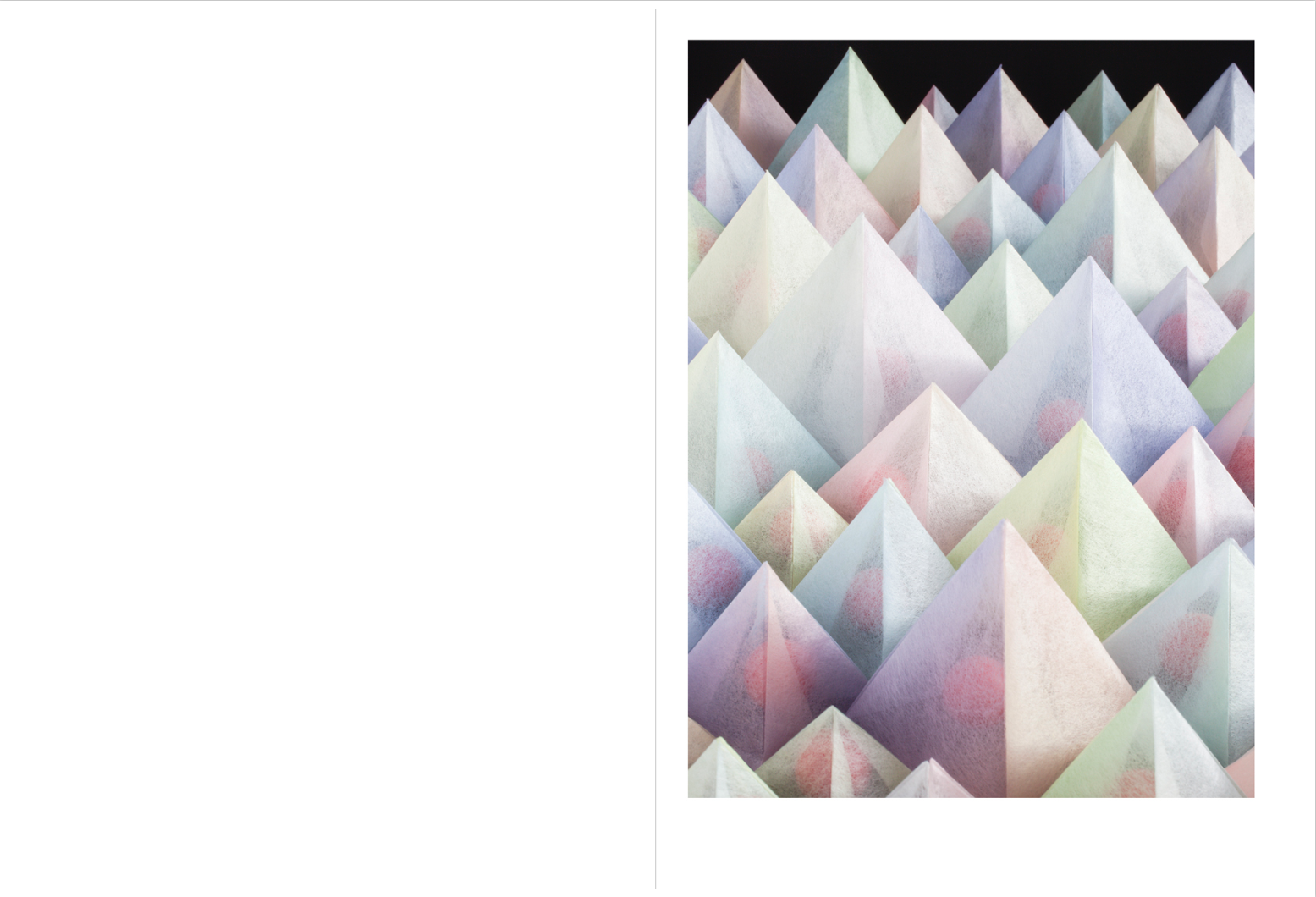

現代美術界で重要な賞の一つである「ターナー賞」を2000年に受賞し、ロンドンとドイツを拠点として活動するドイツ人フォトグラファー、ヴォルフガング・ティルマンス。

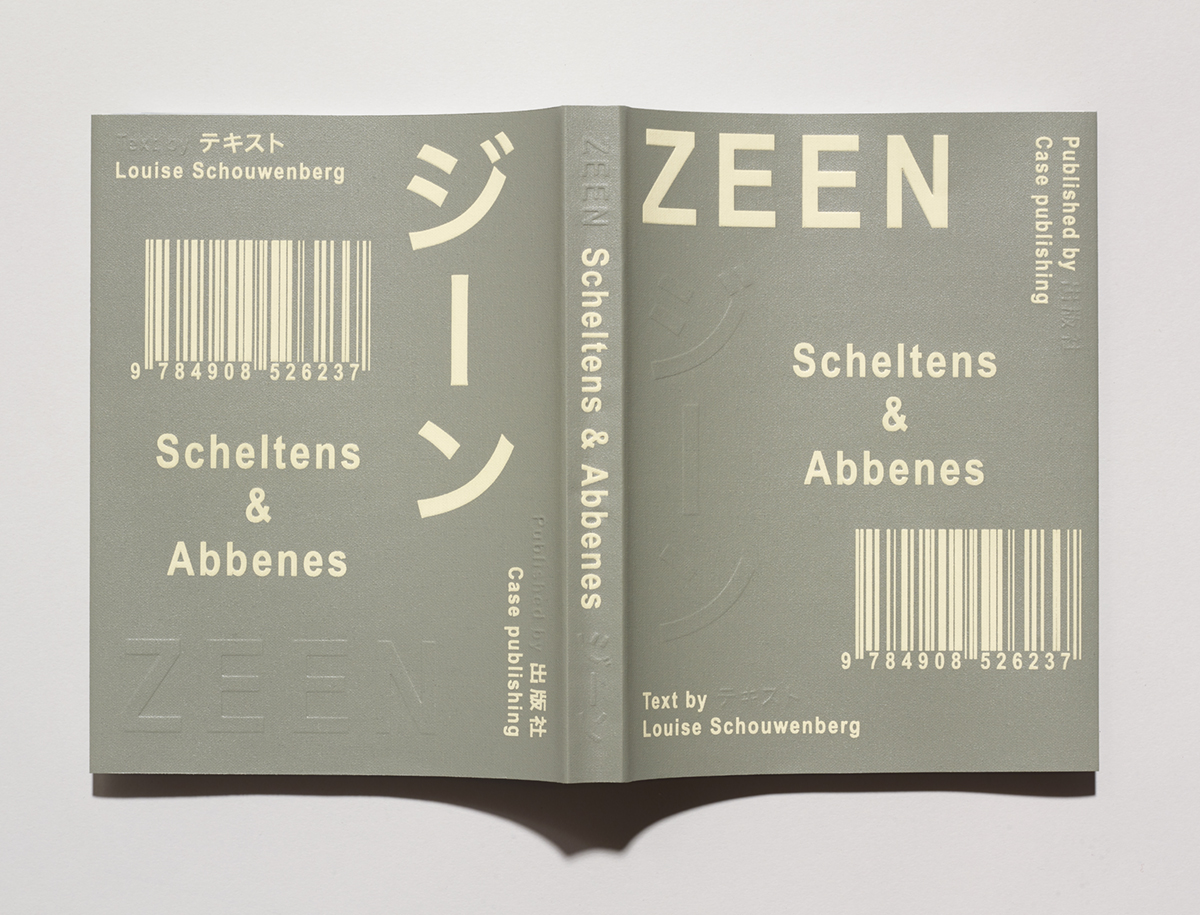

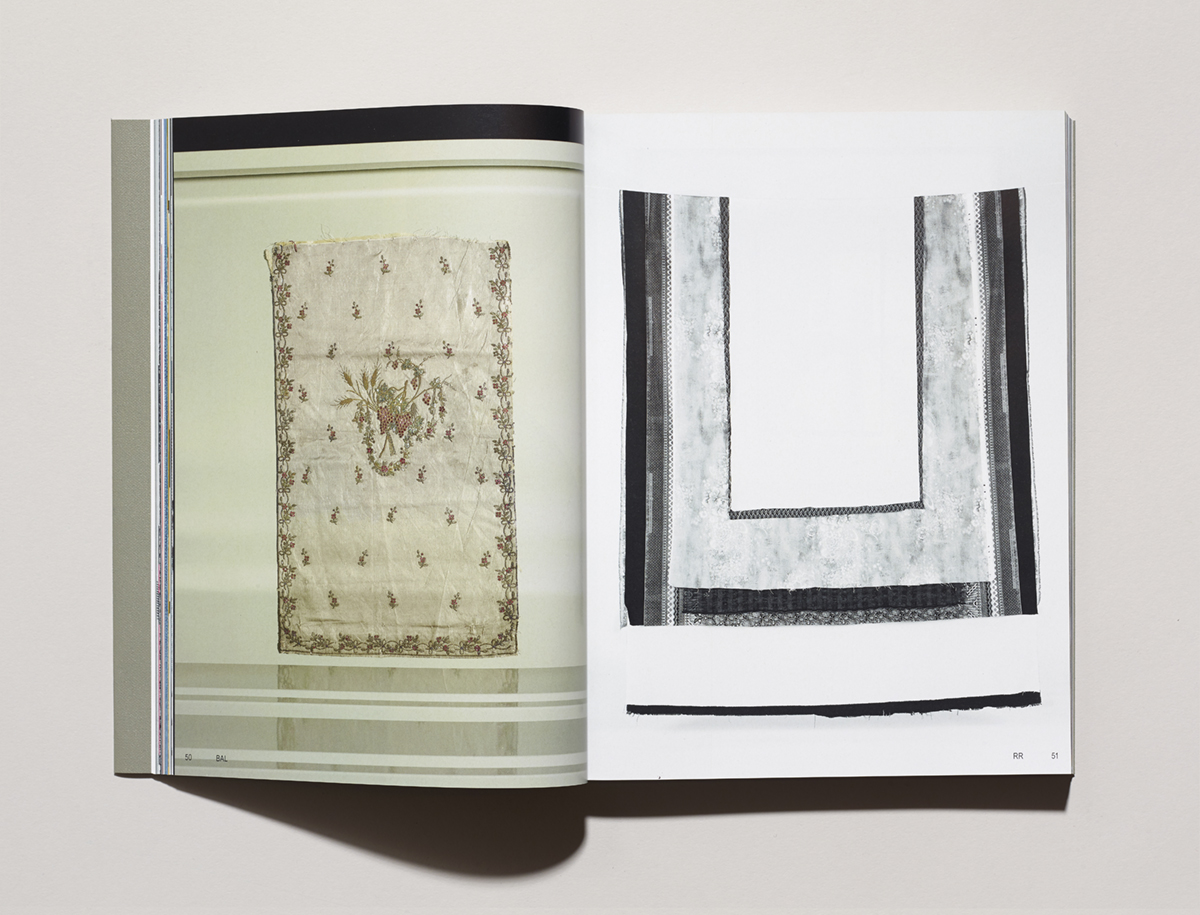

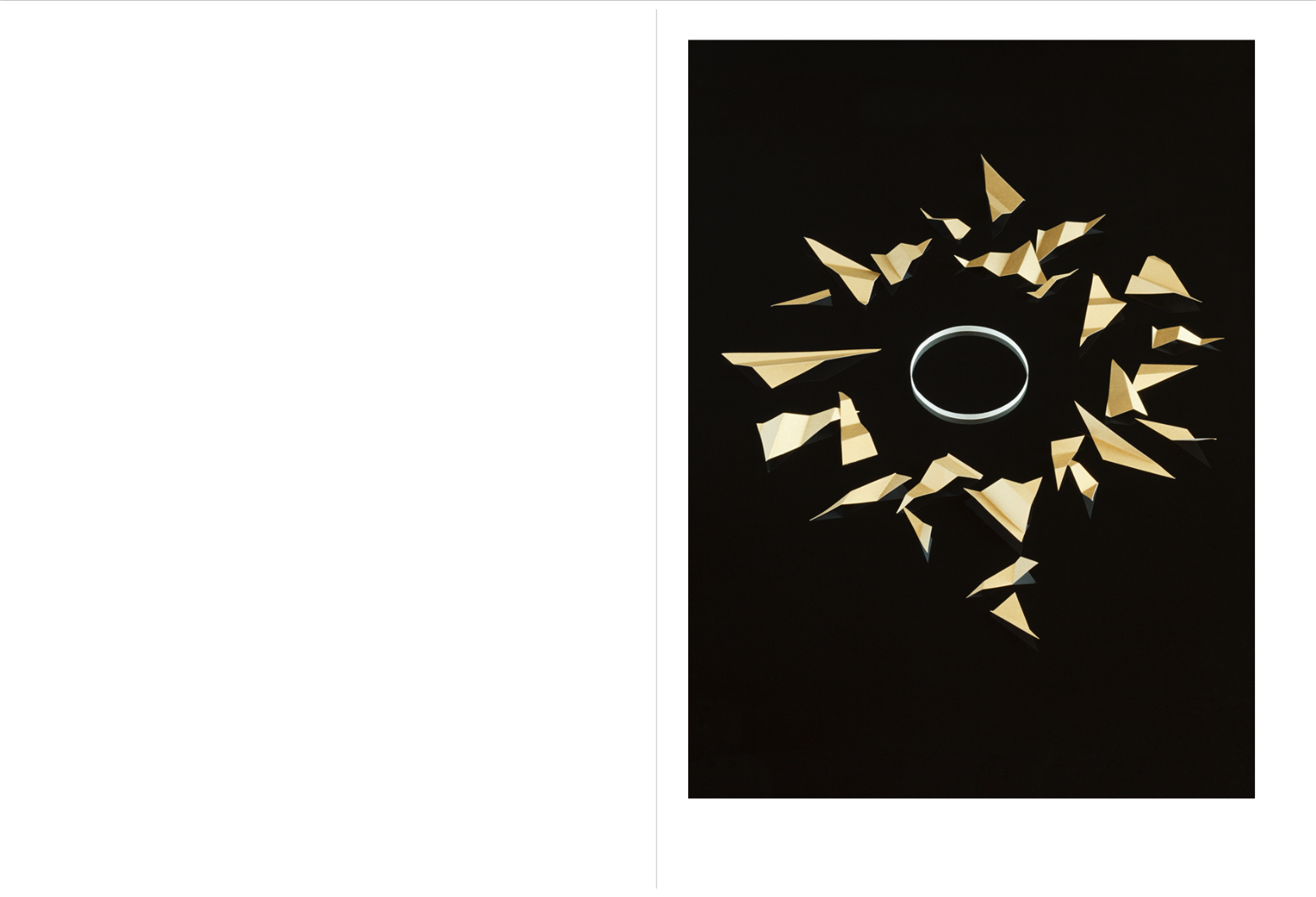

本展では、功績を認められた現代美術家に贈呈される「カイザーリング(皇帝の指輪)」の受賞と、

それを記念して2018年から2019年に渡ってメンヒェハウス近代美術館(ドイツ)で開催された展覧会に伴い制作されたポスターを展示いたします。

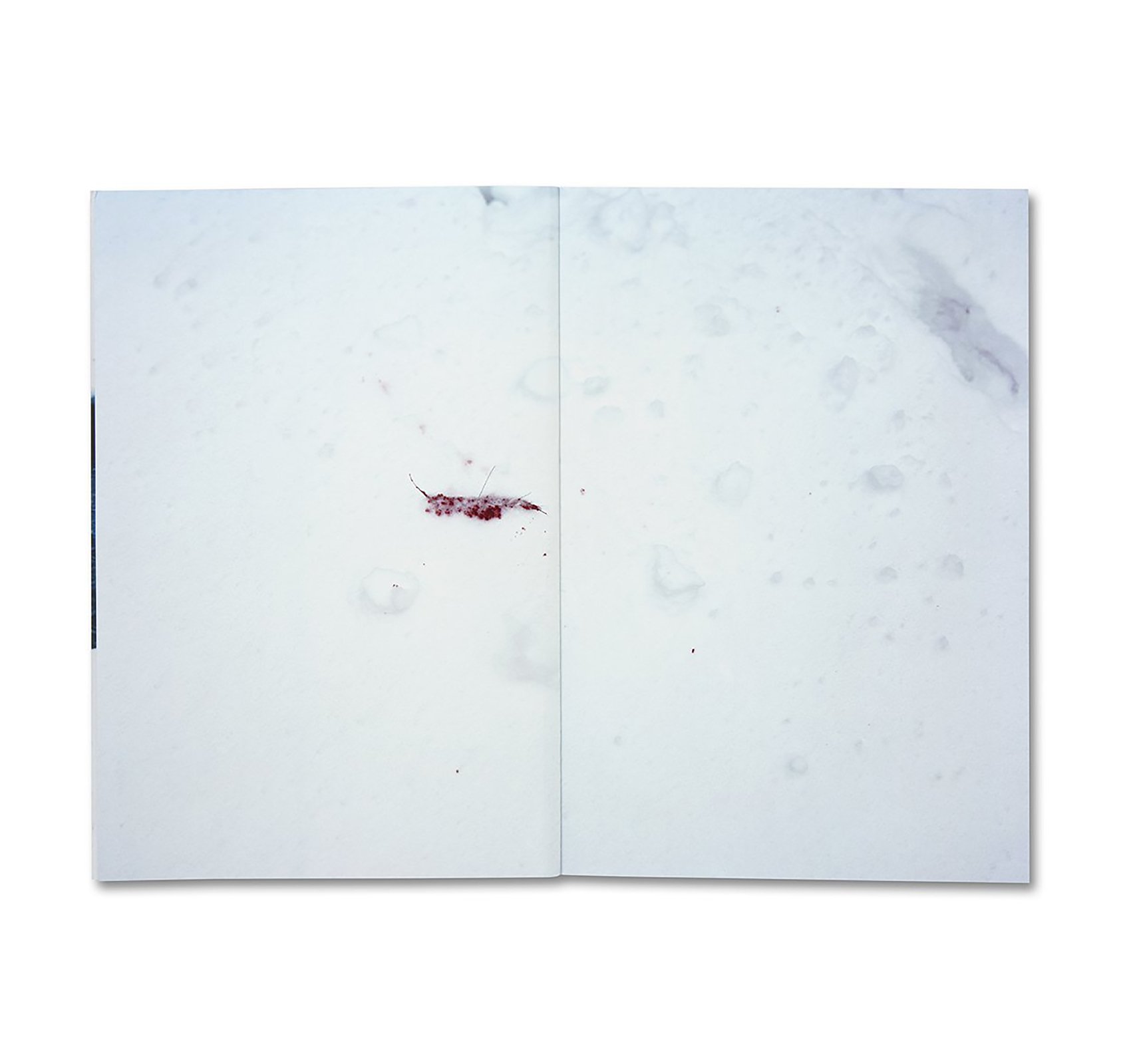

2005年に制作されたシリーズ「Freischwimmer ( Free Floating )」より抜粋した「It’s only love, give it away」を起用しています。

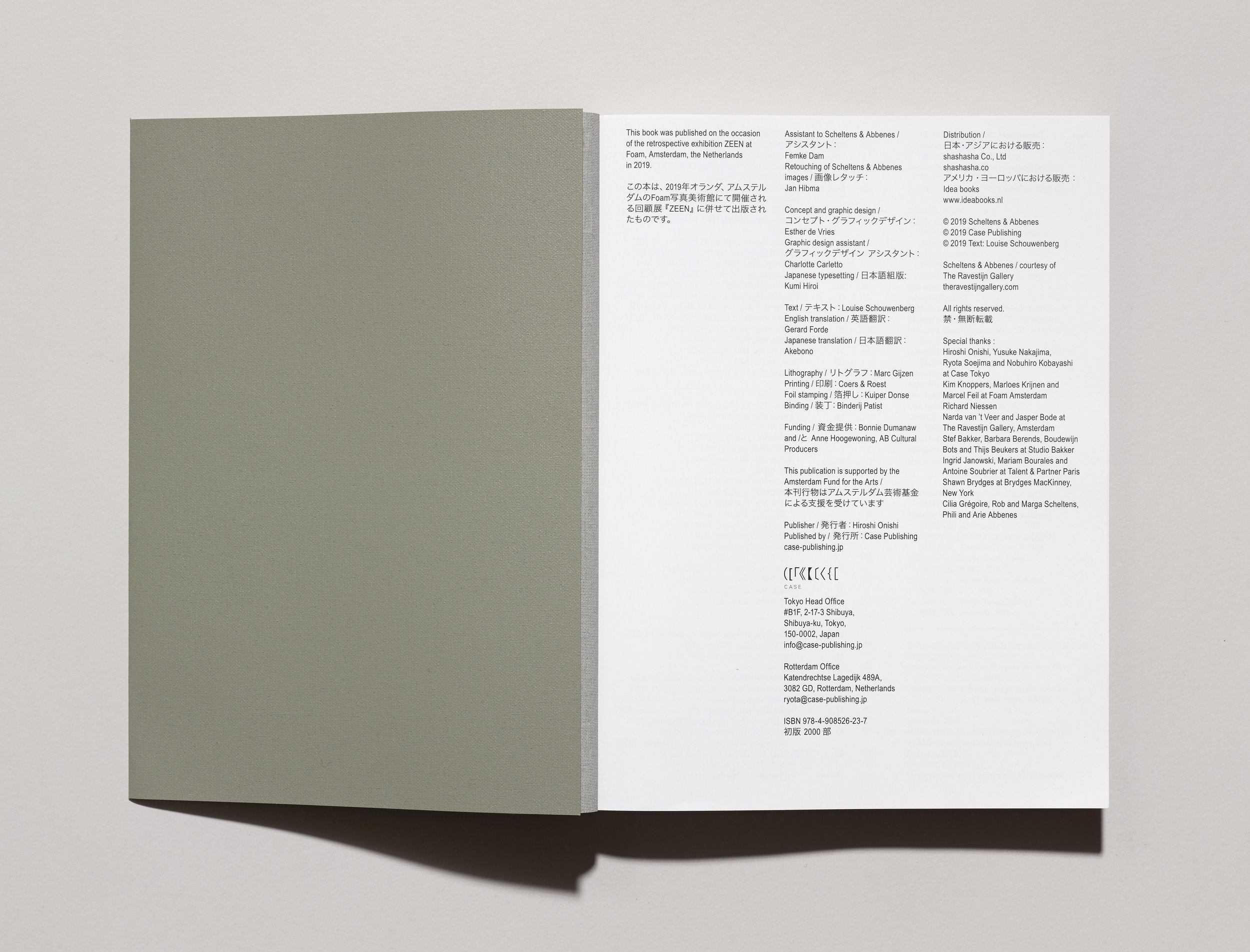

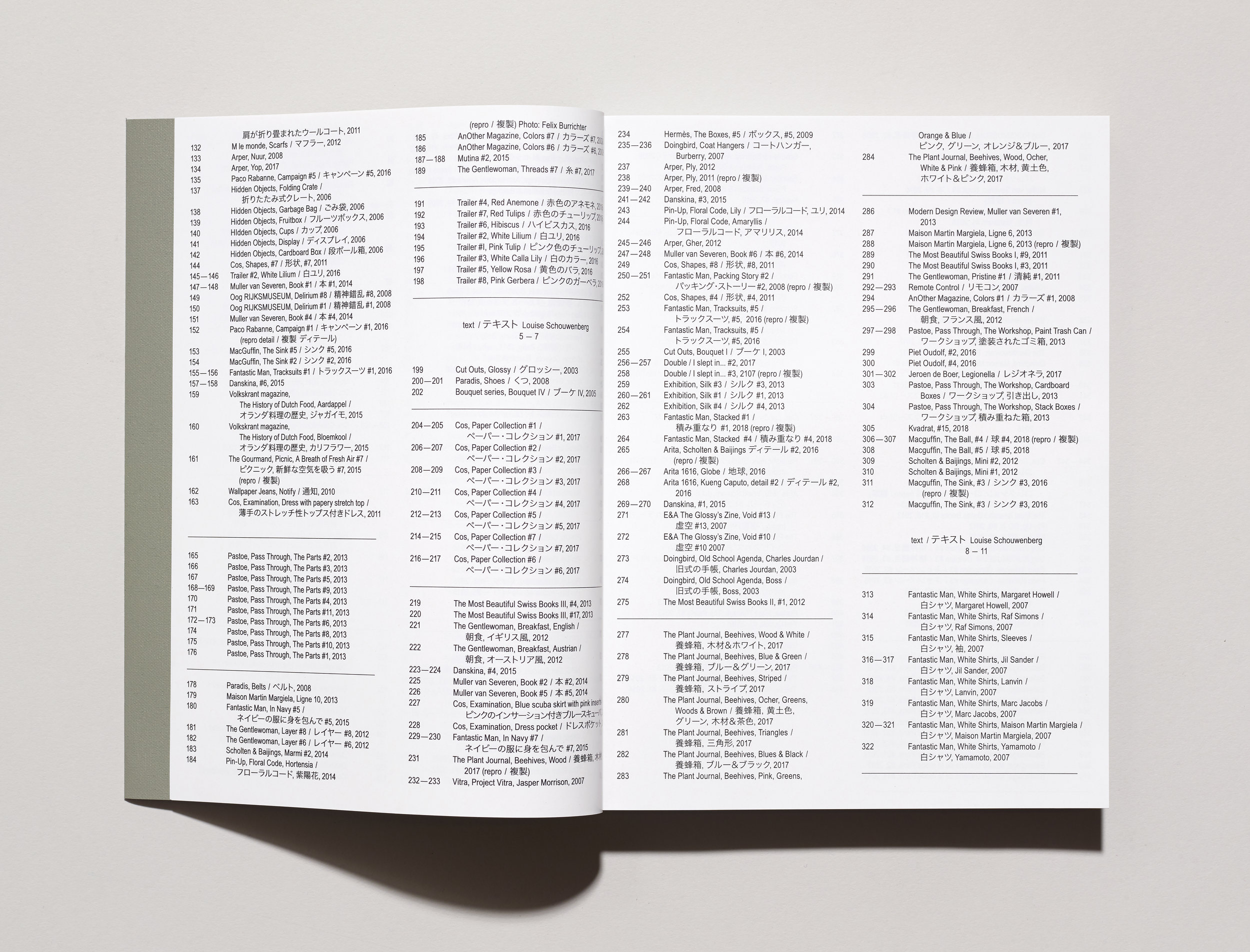

なお店頭では、ポスター1種と展覧会図録、通常では美術館でのみ販売されているその他の貴重な展覧会図録を2種類、ティルマンスの関連書籍が並んでいます。

ぜひ足をお運びください。